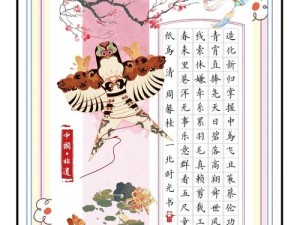

天地分野,鸿蒙初破。《梦幻西游》电脑版全新大区“山河社稷”今日隆重登场。自《梦幻西游》电脑版全新资料片“绘梦山河”降临三界后,游戏里增加了许多有趣玩法和新奇体验。如今,绘有洪荒寰宇的“山河社稷图”自成一区,将带着众多全新服务器为所有梦幻玩家送上更多惊喜。目前,“山河社稷”大区的第一个新服【长安城】已经正式亮相三界,现邀请诸位玩家共聚这座千年古都,与身边伙伴共同欣赏长安城的繁华景象!

绘梦山河社稷,重游故里长安

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。长安是西安的古称,是一座有着千年历史的十三朝帝邑,有着长治久安的含义。作为我国四大古都之首,长安是丝绸之路的东方起点,在连接欧亚文明的过程中发挥出了巨大作用。在盛唐时期,长安进入到了最为繁盛的阶段,此时的长安城是当时全球规模最大的著名国际都市,吸引了众多外国使节来到这里,一睹长安的风采。

《梦幻西游》电脑版的冒险故事发生在唐朝时期,长安自然也成为了游戏内的主城,是梦幻世界里面积最大的城市。在游戏当中的长安城内,大家可以做任务、买商品或在城中四处闲逛,领略长安城的繁华。如今,在全新大区“山河社稷”当中,【长安城】作为该大区的第一个新服必将引来众多玩家蜂拥而至。如果你也想重游长安,那就赶快进入到新服当中,在这座历史文化的首善之都内尽情逐梦吧!

新区好礼相送,逐梦三界之间

在新服【长安城】内,梦幻西游为大家带来了众多新服特权与福利。这其中就包含了大家十分熟悉的绿色通道特权。在新服开服前3天和开服后7天内,只要大家登陆过原服务器或新服,就可以去“新服使者”处办理绿色通道服务,让自己进入【长安城】服务器时能够告别等待与排队,并将获得“新服贵宾礼包”,享受满满的特权待遇。

随着新服的正式开启,大家目前可以在游戏内的“梦幻精灵”处转换年卡或月卡,赢取年/月卡免单大礼,享受免费畅玩游戏的欢乐。对于新注册账号的玩家而言,还可以免费获得“新手特权礼包”,将神宠超级泡泡收入囊中,陪自己畅游三界。与此同时,《梦幻西游》口袋版和互通版还为来到【长安城】的玩家们准备了海量经验,让大家在新服得到飞速提升。除此之外,备受大家关注的新手比武大会也将在新服开启后的第二天晚间19:00准时吹响战斗号角,让大家一起决战长安,问鼎巅峰!

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花!《梦幻西游》电脑版新服【长安城】现已火爆来袭,在这里有着美丽的风景、深厚的情谊以及刺激的冒险。目前,新服刚刚开启便已经吸引了众多玩家加入其中,相信随着更多玩家的到来,【长安城】也一定会成为梦幻西游中的又一个火爆服务器。在新服【长安城】内,大家可以与其共同成长,一起见证这个服务器的不断崛起!

网友留言(0)