“我将我的泪水寄存给你,把我的笑容托付给你,我的喜悦、我的快乐全部交付给你。”

你还记得说出这句话的那个白发少女折纸吗?本周300英雄即将上线的就是她的新皮肤蝶恋花,全新的形象将给大家带来全新的视觉冲击哦,小编感觉非常奈斯!当然啦,另一个重磅消息就是300英雄将受邀参与宁波P1次元祭及IFC爱奇艺动漫游戏嘉年华,宁波附近的小伙伴都可以来现场,和大家一起面基哟,还有丰富福利等待大家来领取哦!

折纸天使开启“游乐园”模式 白发少女的旋转木马公主梦

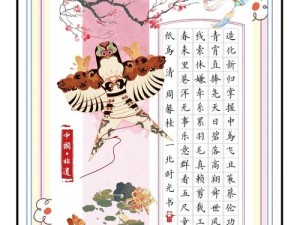

折纸,有着纯白如雪的短直发,经常面无表情如人偶般的少女,在学校的“想和他成为恋人女子排行榜”中排名第三,无论是学习成绩还是体育成绩都非常优秀的全能系完美少女。虽然在人前从未显露过任何情感,但是哪一个女孩内心没有一个公主梦呢?从未显露,或许只是因为感情过于深沉,就如同对士道的爱一样。

在皮肤原画中,周围的旋转木马,以及飘舞的蝴蝶,以及折纸那仿佛小心翼翼的神态,那或许便是她不敢轻易触碰的公主梦,那被命运连接的躯体,给唯美的童话又镶嵌上了一份无言的枷锁,对于这样的她,你愿意感受折纸她的内心情感吗?

游戏内展示:

W技能

R技能

宁波线下大作战 欢乐作伴三日狂欢

宁波P1次元祭及爱奇艺动漫游戏嘉年华嘉年华#宁波站10月30日-11月1日狂欢开趴,《300英雄》受邀将参与本次展出!所以,宁波小伙伴们的福利来啦~本次嘉年华活动期间,为大家准备了丰富多彩的舞台活动,《300英雄》还将举办为期两天的欢乐娱乐表演赛~分别为【7V7战队赛】以及【1v1个人SOLO赛】!大家都参与现场活动,即可获得随机皮肤礼包,还有300英雄定制T恤、缇米手办等丰厚周边奖励拿哦~

折纸天使“蝶恋花”新皮肤今天已经在客户端中上线,大家登录游戏就可以感受一个拥有更多情感的少女。当然,10月30日-11月1日,宁波P1次元祭及IFC爱奇艺动漫游戏嘉年华,300英雄团队也将会和大家一起相聚线下,ARE YOU READY?

网友留言(0)